- 手机:

- 15201932252

- 电话:

- 15201932252

- 邮箱:

- admin@zhuoyun56.cn

- 地址:

- 广东省奉贤区青村镇光明湾张村933号第五幢第四车间

当前,中国经济正进入新的、高质量发展阶段。货物运输是支撑社会与经济发展的基础,也是交通运输系统碳排放的重要组成部分;从客货运角度看,中国货物运输碳排放量约占55.2%,研究货运业碳减排策略具有重要意义。

本文分析了交通强国建设与“双碳”目标下中国交通运输发展的基本形势;以货物运输为对象,剖析了综合交通运输系统的结构;基于经济发展、产业结构调整、运输组织模式变革与新技术的影响,分析了2030年中国货物运输业的需求规模;通过借鉴部分国家的发展经验,分析了碳达峰背景下中国货物运输业的减排任务;从运输规模控制、运输结构调整、运输组织模式变革以及新技术应用4个方面提出了促进中国货物运输业高质量、可持续发展的策略,包括调整产运结构、发挥铁路运输优势、优化运输方案、促进多式联运等。

中国交通运输行业经过改革开放40余年的发展,许多领域已实现新的突破。当前,中国经济发展要素、增长方式、环境、资源配置正在发生改变,面临的软、硬约束明显增多,碳达峰、碳中和成为中国中长期发展的重要框架。交通运输业是净碳排放部门,也是国民经济发展的重要基础;在高效支撑社会与经济发展的同时,要走可持续发展之路。

中国交通运输业已基本实现了满足国民经济发展与社会运行需求的目标,并开始从交通大国向交通强国迈进。在这个过程中,中国交通运输行业面临的形势特点可以概括为4个方面:一是交通供需存在不平衡、不充分;二是交通系统或企业的运行效率需要进一步提高;三是客货运输尤其是跨方式运输服务水平亟需改善;四是各种运输方式运行与发展的融合、集约与协调工作亟需加强和完善。

货运需求是表述国民经济系统发展的一个物理量,也是社会运行各类物资供应链相互作用的综合结果。既有研究表明,货运量与国内生产总值(GDP)之间具有长期关联性;货物运输也是交通运输行业碳排放的主要来源。

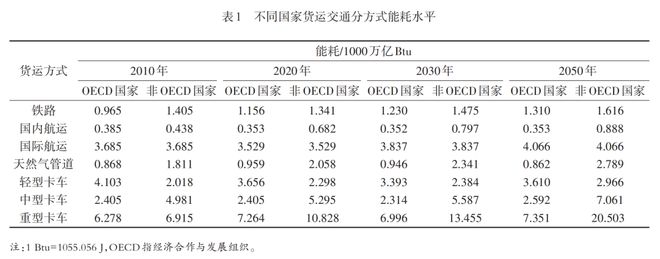

表1是美国能源信息署(EIA)分析预测的2050年前全球不同水平经济体交通能耗水平变化。

从表1可看出,2050年非经济合作与发展组织(OECD)国家重、中型卡车能耗仍将快速增长,其增速甚至将快于国际与国内航运。

影响货运量的因素来自多方面,其中产业发展、物流组织与运输系统关系最大。此外,一些非经济性的因素也会显著改变道路货物运输需求,这些因素包括技术层面的、物流组织层面的以及方式间的作用。

货物运输是直接支撑国民经济运行与发展的基础。研究表明,货物运输需求的规模受经济规模影响最大,而单位GDP产生的货运需求与不同地区的自然地理条件、产业结构、物流组织模式等有关。

图1 部分国家(地区)单位GDP货物周转量[1-11](GDP为2015年不变价;各国(地区)包含的方式对绝对值有影响,对变化规律影响较少)

由图1可知,不同国家(地区)单位GDP的货物周转量水平不同,这与各国(地区)的产业结构特征、自然地理环境条件等因素有关。总的来看,各国单位GDP产生的货运量呈下降趋势,这一现象在产业结构得到优化的发达经济体尤为明显。

上述现象说明,对某一国家或地区来说,随着经济的发展与生产力布局的调整,产业结构不断升级和优化,货运需求增速将低于经济(GDP)增速。换言之,单位GDP的货运量将呈下降趋势。

从近期发展环境看,逆全球化潮流下制造业回流明显,加上各国节能减排策略的实施与技术进步的影响,单位GDP的货运量总体上将继续呈下降态势。预计2025-2035年中国货运业的发展亦将遵循这个规律。

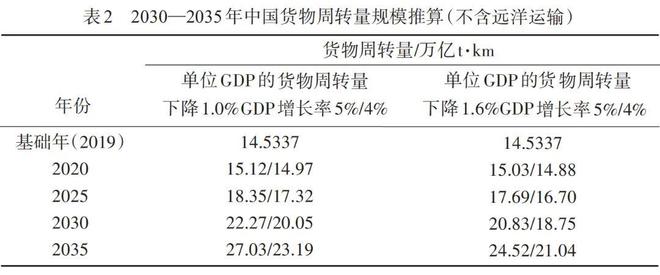

2019年中国货物周转量约14.54万亿 t·km(不含远洋运输),按2015年不变价的GDP为14.30万亿美元,单位GDP的货运量为1.017 t·km/美元。若GDP年均增长率为5%、单位GDP的货运量年均增长率为-1.6%,则2030、2035年单位GDP的货物周转量将分别下降到0.852与0.786 t·km/美元,由此推算货物周转量增长见表2。

由表2可知,2030年全国货物周转量规模在18.75万亿~20.83万亿 t·km,2035年可达到21.04万亿~24.52万亿 t·km(不含远洋运输,下同)。若单位GDP产生的货物周转量年均减少量为1.0%,2030、2035年货物周转量大致在20.1~22.3万亿 t·km、23.19~27.03万亿 t·km水平。

总的来看,2035年中国货运量的下限在21万亿 t·km左右,上限在27万亿 t·km左右;中值在24万亿 t·km(2030年为20.5万亿 t·km)。按中值计算,2030年货物周转量较2019年的增幅在41%、2035年在65%左右。

由表3[2]可知,公路、水运、铁路3种方式周转量合计占总周转量的96.14%。未来如何在货运总量增长41%~65%的基础上,控制中国交通运输业碳排放量是新时期中国货运业可持续发展需要研究的重点内容。

货运业碳减排的路径有3条:一是运输结构调整,即促进碳排放从高的方式向低排放方式转移,陆地运输方面主要是公路向铁路的转移;二是通过运输组织改革提高全运输链过程中低排放方式的占比,如公铁联运中扩大铁路运输占比、减少运输过程中的换装次数、提高运输枢纽作业效率、提高运输能力利用率、降低返程空率等;三是改善各种运输方式的技术性能,降低单位周转量的碳排放。

前2种方法是近期碳减排的重点领域,技术性减碳则取决于我国交通运输技术的研发及其推广应用步伐。

不同运输方式碳排放水平可通过单位周转量的碳排放量即碳排放因子来刻画。碳排放因子除了与载运工具的技术水平有关外,开云彩票还与运输效率与运输组织模式有关。开云彩票

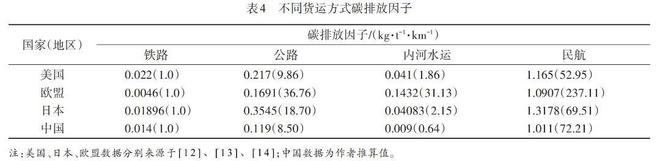

表4给出了作者根据相关统计资料分析测算的美国、欧盟、日本不同货运方式的碳排放因子值(括号内的数字假设铁路为1,其他方式为铁路的倍数)。

由表4可知,不同国家(地区)各货运方式碳排放因子值虽有所不同,但基本规律是民航≥公路≥水运≥铁路。因此,促进货运向铁路与水运的转移,提高铁路与水运承担的货运量比重有利于降低货运业碳排放。基于表3的结构,不考虑管道运输时中国2019年铁、公、水(不含远洋)、民航的货运碳排放总量约为8.235亿 t。

由表5可知,未来中国货运结构的调整以及货运组织模式改革的任务简化为促进公路向铁路和水运方式的转移,即降低公路货运承担的运输量比重。

2019年,中国交通运输行业碳排放总量约为16亿 t,2030-2035年货运量预计将增长41%~65%,如各类环境条件不变,货运行业碳排放将同步增长。由于短期内技术进步速度的限制,中国2035年前碳达峰的主要策略还需要依赖运输结构调整与运输组织模式改革。中国幅员辽阔,拥有庞大的公共运输网络,这为大力发展高效的营运型公共运输,尤其是营运型铁路运输提供了良好的基础设施支持。

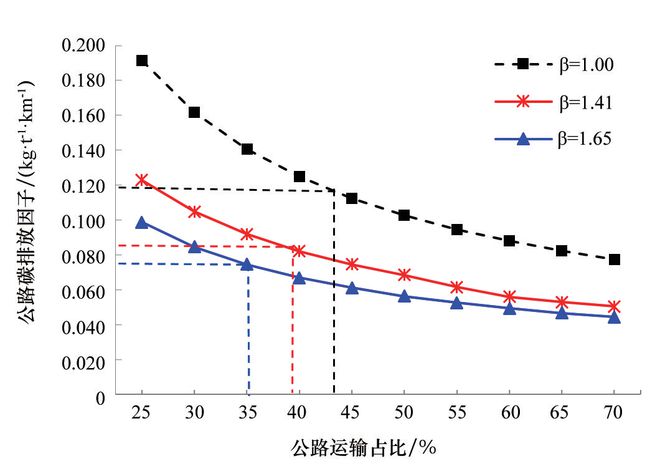

促进公路货运向铁路运输的转变、加大公铁联运中铁路运输占比是提高铁路运输比重的重要途经。为探讨扩大铁路货运占比对货运总排放量C的影响,可建立一定总周转量和货运结构下的全方式碳排放量C的测算模型:

其中E铁、E公、E水、E航为铁路、公路、水路、民航方式的排放因子(可据表4取值)。α铁、α公、α水、α航分别为铁路、公路、水路、民航货物周转量占比,T总为4种方式总周转量。

为分析陆地铁路与公路运输结构变化的效果,考虑到民航货运市场占比较低,水运排放因子较低,这里设定2030-2035年水运市场占比固定为30%、民航为0.2%。

由图2可知,2030年货物周转量增长41%情况下,按现状结构碳排放量将达11.69亿 t;要维系陆地运输碳排放量基本不变,公路运输占比应控制在26%。2035年货物周转量增长61%情景下,要实现陆地碳排放量不增的目标,公路运输占比需控制在20%左右。

显然,这是一种过于理想的情景。由于公路运输“门到门”的特点以及短距离货物运输需求的客观存在,并不是任何交通结构目标都是可行的。在进行结构调整的同时,还应积极降低公路货物运输自身的碳排放强度,多管齐下。

图3描述了降低公路运输排放因子对上述2个平衡点的影响。由图3可知,2030年公路货运碳排放强度如能从现状的0.119 kg/(t·km)降低到0.084kg/(t·km),公路分担率平衡点大致在39%,2035年公路排放因子如进一步降低到0.075 kg/(t·km),平衡点大致在35%。

1)现阶段是中国社会与经济发展的关键时期,交通运输业作为支撑国民经济发展的重要基础设施,其货运需求规模的重要影响因素是GDP的规模。经验表明,对一定地区来说,单位GDP产生的货运需求规模虽然是一个慢变量,但总体上呈下降态势。从高质量发展角度出发,2035年前应进一步推动产业结构调整升级,在不影响经济增长的前提下降低货运需求总规模。

2)在考虑产业结构优化前提下,中国2030、2035年按周转量测算的货运需求规模可能仍将增加41%和65%;2035年前从交通结构角度促进高排放因子方式向低排放方式转移是促进交通运输行业碳达峰的重要手段。因此,需要从技术与装备角度同时降低公路货物运输的碳排放水平。研究表明,2030年公路货物运输碳排放因子值如降低30%,其市场占比控制上限可从26%提高到39%。

3)从控制高排放方式规模的策略看,设施层面的运力配置与市场层面的运输服务水平是相辅相成的。下一步,研究提升铁路货运服务水平、强化公铁与海铁联运协作、在运价中以适当方式考虑碳排放成本、出台控制过长距离公路货物运输的政策措施等都是推动中国货运业可持续发展的重要方向。

4)作为国民经济的净碳排放部门,交通运输行业的减碳是一项复杂的系统工程,它涉及政策引导、技术水平、经营管理与市场机制等诸多方面。部分发达国家通过产业结构与发电结构的调整,基本实现了对工业和电力部门的减碳,但交通运输部门减碳依然任重道远。各国交通运输领域碳减排战略的制订对慢变量的技术因素期望较高,而对交通运输系统涉及的社会运行与市场机制的复杂性估计不足。

5)公路运输是各国交通运输行业碳排放的主要部门,占全球交通运输行业总排放的四分之三左右,也是碳减排的难点。近年来新能源车辆中绝大多数是适用于客运领域的纯电动与插混动力汽车,对短距离运输可以发挥良好作用;但对中长距离、中重型燃油卡车运输的替代性良策不多。长远看,这需要调整交通运输能源结构。因此,加快中国在燃料电池尤其是氢燃料电池领域的技术研发对交通运输行业的能源动力结构改善具有重要战略意义。

[8] Федеральнаяслужба государственной статистики.Транспорт[EB/OL].(2022-06-29)[2022-07-13].

论文作者:毛保华,周琪,李宁海,周瑾,吴金燕作者简介:毛保华,北京交通大学中国综合交通研究中心,教授,研究方向为综合交通政策,运输组织与管理。

论文全文发表于《科技导报》2022年第14期,本文有删减,欢迎订阅查看。

《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的成果报道、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、智库观点、科技评论、热点专题、综述、论文、学术聚焦、科学人文等。